子どもたちが大好きなお製作の1つに、空き箱やトイレ芯などを使う「廃材遊び」があります。

日頃から廃材を自由に使えるようにしている園もあるかと思いますが、ほとんどの園では廃材を溜めておいて「今日は廃材遊びをするぞ」と決めた日に行うのでは?

子ども達にとって、大きな素材をふんだんに使える「廃材遊び」はワクワクしてとても魅力的な遊びです。

せっかくですので、しっかり導入やねらいを定めて意味のある保育にしていきましょう。

1.廃材とは

廃材遊びにおける「廃材」とはどのようなものでしょうか?

筆者は、「捨てる予定もの」と定義しています。園によっては新品の「紙皿」や「紙コップ」も廃材にしているところもあるかもしれませんが、前提として要らなくなった物を使用する事に意味があると思います。わざわざ100円均一で購入する必要はありません。

ゴミを素敵な物に生まれ変わらせる事にワクワク出来るような、様々な形の廃材を集めてみて下さいね。

1-1.あったら楽しい廃材

では、どんな物が廃材遊びで適切に使用できるのでしょうか?

要らなくなった物、使わない物なら何でも良いのですが、「軽い物」や、「テープで貼り付けやすい物」は幼児でも扱いやすいですよ。

また、幼児が手にしますのでしっかり洗って清潔に保管しておくことも忘れずに。

園でも集められる物の代表として、「トイレットペーパーの芯」「ティッシュの空箱」があります。大きさや形も使いやすいので沢山集めておくと良いでしょう。

自宅で集めて持ってきてもらえるのであれば、「ラップの芯」「お菓子の空箱」「梱包などで使われていたリボンや毛糸」「プリンカップ」「乳酸菌飲料のカップ」などがおすすめです。お菓子の箱などは大小様々な形が集まると楽しいですね!

2.廃材遊びの下準備

廃材遊びをする前に、保育者が下準備をしておくとスムーズに進行できます。

2-1.廃材を種類ごとに分けておく

子どもたちも沢山の素材にワクワクしますが、ぐちゃぐちゃに混ざった廃材を見て欲しい物をすぐに探せるでしょうか?

子どもたちの創作意欲がMAXの状態で、「こんな形のものないかな」と思った時にある程度決まった場所から見つけられると良いですね。

大きな段ボールをいくつか用意しておき、その中に形や種類別で入れておくだけでOK!綺麗に並べる必要まではありません。

「箱」「芯」「カップ」「細かい物」など4種類くらいあれば大体分けられると思います!ビーズなどがあった場合は、プリンカップに入れておくと良いでしょう。

2-2.細かい素材は形にしておく

リボンや毛糸などの細かいものは、子ども達も扱いにくく、テープやのりでもくっつきにくい素材です。

でも、子どもたちにとって装飾を付けられる大切な物でもあります。

そのため、中途半端な長さのリボンや毛糸は、あらかじめリボン結びをして形にしておくのがおすすめです。子ども達は1ヶ所貼り付けるだけで可愛く装飾できます。

2-3.箱の蓋を閉じておく

お菓子の箱は、蓋を閉じてテープなどでとめておくのも良いでしょう。

特に年少児では力加減がわからずに潰してしまったり、開いた蓋が邪魔で貼り付けられない事があります。

事前に蓋を閉じておくだけでかなり頑丈になりますし、形の判断もつけやすいですね。

年長児は、自分で好きなように蓋を閉じたり開いたりするかと思いますのでそのままで良いでしょう。

3.廃材遊びの導入

廃材遊びには導入や説明が不可欠です。

ただ製作するだけでも子どもたちは喜ぶのですが、「廃材」の意味もわからない状態では、意味がありません。

以下のようなねらいを意識しながら、「廃材って知ってる?」という言葉からお話していきましょう。

- 想像力を膨らませながら素材を組み合わせ、自由に製作する事を楽しむ。

- 身近な素材の形や感触から様々な事を発見する。

- 廃材遊びを通してリサイクルに関心を持つ。

- 多くの素材を使って作品を作り上げる事で満足感を得る。

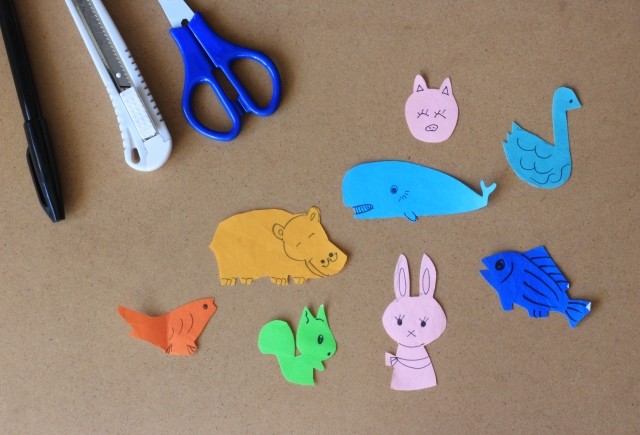

3-1.小さな物を作ってみる

「廃材=ゴミから素敵な作品が作れる」ということがわかったら、小さなものを練習で作ってみましょう!

トイレ芯など全員が同じ物を用意できれば良いですね。

導入では、お手本を真似してみんな同じ物を作るでも構いません。色や顔で個性を出してみましょう。

初めて廃材に触れる事で、「次はこんなふうにしたい」とイメージも湧いてきますよ。

3-2.貼り付け方を知る

小さな物を作る時に、テープの貼り方や、ボンドの扱い方を丁寧に伝えていきましょう。

「箱と箱をくっつけるとき、テープはどのように貼ればいいかな?」と問いかけながら、見本を見せて教えられると良いですね。

テープをL字に貼ることや、丸めて輪っかにする方法、適切な長さで切ることなど、大人では当たり前でも子ども達は知らない事が多くあります。当たり前と決めつけずに、1から教えていけるようにしましょう。

ボンドは、カップなどに適量を出しておいて指で付けられると良いですよ。

のりのように塗りこんでしまう子が多い為、ケーキの生クリームみたいに乗せるよう伝えてみて下さいね。

「白く見えるところは乾いたら透明になるからね」ということも教えてあげて下さい。

3-3.経験を通して知る

小さな作品を作ったところで、子ども達は「ゴミが作品になった」事を実感します。

お家では捨ててしまっている物も、また別の形で使えるかもしれない事に気づく事ができるでしょう。

そして、年長児であれば「リサイクル」のお話もしてみてください。

「ペットボトルはラベルを取って、洗ってリサイクルすると、お洋服にもなるんだよ」など、身近な物もリサイクルできる事を知る機会になりますね。

3-4.廃材で遊ぶ

大きい箱を扱うのが初めての年少児などは、テープやボンドを使う前に「箱遊び」をするのがおすすめです。

空箱を積み木に見立てて重ねたり、ドミノのように並べるなど遊び方はそれぞれです。プリンカップなどもタワーのように並べると十分に遊べますよ。

遊び方の決まったおもちゃではなく、何にでも見立てられる廃材を使う事で想像力も養われます。朝の自由遊びで、おもちゃではなく廃材を用意しておく日があっても楽しいのではないでしょうか?

4.廃材遊び本番

さぁ、いよいよ自由に廃材で製作してみましょう。

広いスペースを用意して、中央に材料の入った箱を置いておきます。

いきなり「はいどうぞ。」とすると、子ども達は一目散に自分の使いたい箱を取りに行くはずです。

そうすると子ども同士ぶつかる危険や、箱が潰れてしまう可能性もあるため、順番を守って取りに行けるよう促しましょうね。

4-1.環境設定

子ども達の中にはたくさんの素材を組み合わせて大きな作品を作る子もいるでしょう。

そのため、広いスペースを確保して行う事が大切です。机が沢山ある場合は、コの字やU字に広々と並べ、立って作業ができるとやりやすいですね。

テープ台やボンド、手拭き雑巾なども点々と置いておくと良いですよ。

机の数が少ない場合は、テープコーナーやボンドコーナーで机を使い、作業は床で行うようにするのも手です。

大きな物などは、床の方が安定させやすい場合もあります。

この時、テープ台やボンドを蹴飛ばしてしまう可能性があるので必ず机でコーナーを作るようにしましょう。

4-2.途中経過も認めていく

子ども達は想像を膨らませながらどんどん作品作りをしています。

中には、悩んでいる様子や材料が足りないと言った場面も見受けられるでしょう。

そんな時は、「これはどう?」「こうしてみたら?」など声掛けをしてOKです。

そのアドバイスを何倍にも膨らませて素敵な作品を作ってくれるはずです。

そして、完成していない状態でもどんどん作品を認めていくようにして下さい。

「ここが動くの?面白いね!」

「上手に繋げられたね!」

「この箱がこんな形になるなんて思いつかなかった!すごいね!」

など、「自分のイメージしたことは良かったんだ!」と思えるようにしてあげて下さいね。

4-3.発表会をする

作品が完成したらみんなで見せ合いっこしてみましょう。

「お友達はどんな作品を作ったのか」を知る事で、さらに創作意欲を高めたり、想像力にも繋がります。

また、自分の作品を言語化して発表することは自己肯定感や表現力を培うでしょう。

年長児では、「頑張ったところ」「難しかったところ」などテーマを1つ決めて発表できると良いですね。

自分で話進めるのが難しい子には、「何を作ったのかな?」「どこが難しかった?」など、先生が司会的な役割になって発表を手助けしてあげると次への自信へ繋がります。

4-4.持ち帰る

廃材遊びで作った作品は、持ち帰って保護者にも見せるようにしましょう。

園によっては「作品展」で展示するところもありますね。

一生懸命作った作品は、持って帰ってお家でも自慢したい!自分のお部屋に飾りたい!というのが子どもの心です。各家庭から大きめの紙袋などを持参してもらうのも良いですよ。

まとめ

廃材遊びについて導入や環境設定などもまとめてきました。

子どもたちにとって楽しみの1つでもある「廃材遊び」。その日1日は製作に時間を使って、十分満足できるまでさせてあげて下さいね。

子どもたちがなるべく自由に、自分で考えて作れるような廃材遊びになるよう応援しています。